【2018年3月4日】

この日は宮城県女川町を訪問しました。同町の訪問は2014年12月以来、およそ3年ぶりのことでした。

前回訪問時、石巻線の最後の2.3キロ区間とも言われていた浦宿~女川間がまだ不通でしたが、東日本大震災から4年後の2015年3月21日に運転再開となり、筆者は初めてこの区間を乗車しました。

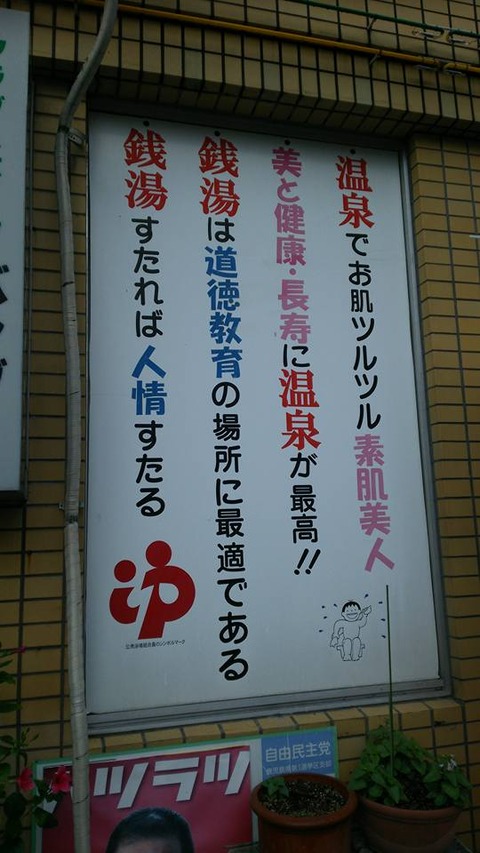

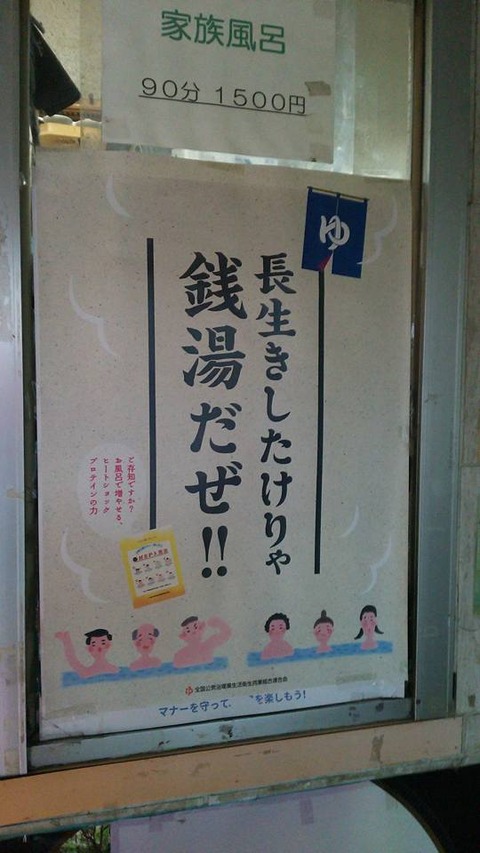

女川駅も内陸側へ約200メートルへ移動した上で、温泉温浴施設も合築された新駅舎として開業。

同年12月には女川駅前にテナント型商業施設「シーパルピア女川」が開業し、観光客や地元の方など、多くの方で賑わう活気ある場所となっています。

因みに2014年12月の訪問時は、下の画像のような状況でした。

この時点ではまだ石巻線、浦宿~女川間が不通でした。

女川駅があったと思われる周辺の写真です。

一部の大きい頑丈な建物以外、殆どが流出してしまい、どこに何の建物があったのか、そもそも駅はどこにあったのかも殆ど分からない状況でした。

女川運動公園バス停に女川駅のバス停も併設され、女川駅発着の路線バスはこの地点が発着点になっていました。

話を今年3月4日のことに戻しますが、商店街から少し離れた所を散策してみると更地になっている箇所(=大津波で建物が殆ど流出してしまったと思われる箇所)や、大津波により倒壊してそのままの状態となっている建物も散見されます。

交番だった建物(旧女川交番)が完全に倒れている光景も。

震災遺構として保存が決まっているそうです。

一方、当日の天気は快晴で、女川湾で釣りを楽しんでいる方もいらっしゃいました。

フェリー乗り場の光景です。ここから金華山や出島、江島、寺間島へ行くフェリーが出ています。

何とか機会を作り、宮城県の離島も足を運んでみたいところです。

お昼は明神丸さんでいくら丼を頂きました。

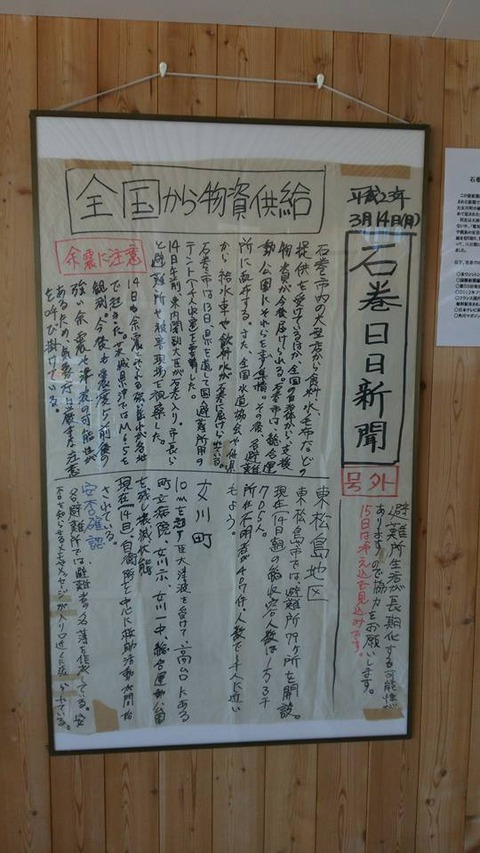

女川温泉ゆぽっぽ内の掲示にて。

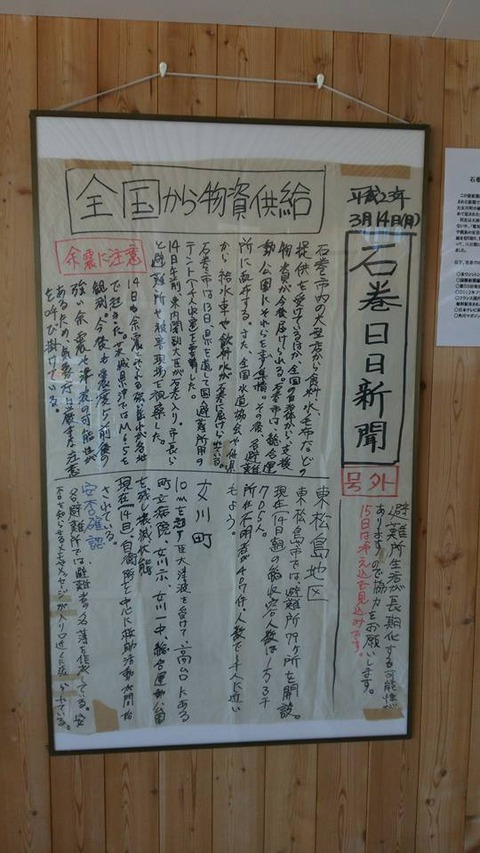

東日本大震災から3日後に石巻日日新聞が作成した手書きの新聞だそうです。

新聞社も被災し、電気・機械も使えない状況の中、残っていた紙とペンで作られたとのこと。

この記事を見るといかに状況が逼迫していたかと言う事が読み取れます。

次の日曜日で東日本大震災の発生から7年を迎えます。

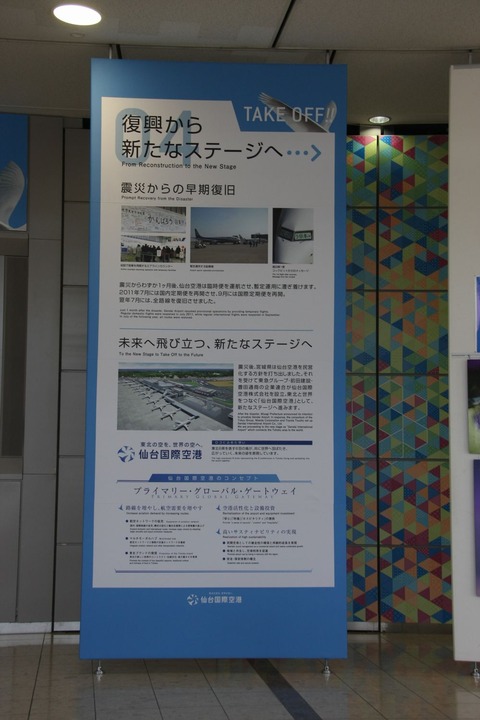

今回の女川町や、前回記事の名取市・仙台空港周辺は東日本大震災の被災地のごく一部であり、今でも多くの方が苦労されているはずです。

最近は報道も少なくなりましたが、死者・行方不明者合わせて約2万人と言う戦後最悪の自然災害。

このまま風化させてはいけない、筆者はそう考えます。

この日は宮城県女川町を訪問しました。同町の訪問は2014年12月以来、およそ3年ぶりのことでした。

前回訪問時、石巻線の最後の2.3キロ区間とも言われていた浦宿~女川間がまだ不通でしたが、東日本大震災から4年後の2015年3月21日に運転再開となり、筆者は初めてこの区間を乗車しました。

女川駅も内陸側へ約200メートルへ移動した上で、温泉温浴施設も合築された新駅舎として開業。

同年12月には女川駅前にテナント型商業施設「シーパルピア女川」が開業し、観光客や地元の方など、多くの方で賑わう活気ある場所となっています。

因みに2014年12月の訪問時は、下の画像のような状況でした。

この時点ではまだ石巻線、浦宿~女川間が不通でした。

女川駅があったと思われる周辺の写真です。

一部の大きい頑丈な建物以外、殆どが流出してしまい、どこに何の建物があったのか、そもそも駅はどこにあったのかも殆ど分からない状況でした。

女川運動公園バス停に女川駅のバス停も併設され、女川駅発着の路線バスはこの地点が発着点になっていました。

話を今年3月4日のことに戻しますが、商店街から少し離れた所を散策してみると更地になっている箇所(=大津波で建物が殆ど流出してしまったと思われる箇所)や、大津波により倒壊してそのままの状態となっている建物も散見されます。

交番だった建物(旧女川交番)が完全に倒れている光景も。

震災遺構として保存が決まっているそうです。

一方、当日の天気は快晴で、女川湾で釣りを楽しんでいる方もいらっしゃいました。

フェリー乗り場の光景です。ここから金華山や出島、江島、寺間島へ行くフェリーが出ています。

何とか機会を作り、宮城県の離島も足を運んでみたいところです。

お昼は明神丸さんでいくら丼を頂きました。

女川温泉ゆぽっぽ内の掲示にて。

東日本大震災から3日後に石巻日日新聞が作成した手書きの新聞だそうです。

新聞社も被災し、電気・機械も使えない状況の中、残っていた紙とペンで作られたとのこと。

この記事を見るといかに状況が逼迫していたかと言う事が読み取れます。

次の日曜日で東日本大震災の発生から7年を迎えます。

今回の女川町や、前回記事の名取市・仙台空港周辺は東日本大震災の被災地のごく一部であり、今でも多くの方が苦労されているはずです。

最近は報道も少なくなりましたが、死者・行方不明者合わせて約2万人と言う戦後最悪の自然災害。

このまま風化させてはいけない、筆者はそう考えます。